《重庆读本》文摘>>

“不要再谈过去的事吧!静,我只渴求你留在我身边。和你在一起,我感到生活得更温暖,工作得更有力量了。”

“先生,我也有同样的感觉。我非常非常依恋着您了。”

“那么,让我们马上结婚吧,静。”虽然是在暗夜,但借着月光,我看见他那深澈的眼睛里闪动着激动的光芒和泪水。接着他低声说:“和一个比你大28岁的人结婚,静,你真愿意吗?”我听得出,他的声音里有着快乐和兴奋,也有忧虑和不安。

“愿意。先生,我已一步一步跨越了年龄距离的障碍,勇敢地走到您面前,愿意为您和您的工作奉献我的一生。”我受着强烈的感动,同时,把我的头紧靠在他那坚强、稳重的肩膀上。———摘自廖静文《徐悲鸿一生》

人物简介》

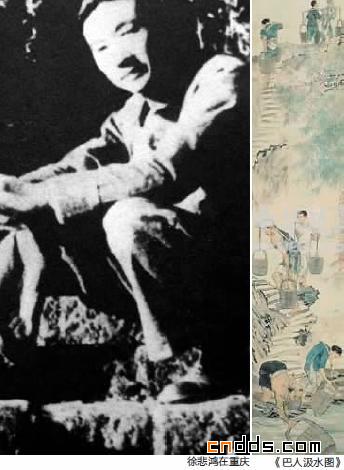

徐悲鸿(1895—1953),著名画家、美术教育家。江苏宜兴县人。抗战期间,随中央大学内迁来到了重庆,寓居重庆江北磐溪。1942年,筹办中国美术学院。新中国成立后,任中央美院院长、全国美协主席。

抗战期间,战时首都重庆不但给了徐悲鸿一个新家,还成为他创作生涯中最重要的时期,创作了《巴人汲水图》和《巴之贫妇》等极具现实主义风格的国画名作。其中《巴人汲水图》在2004年更是创下1650万元的天价。

嘉陵江边的旧居

《重庆读本》在编辑前述文字的时候,另加了一个小标题,叫《情定磐溪》。磐溪就在江北大石坝的嘉陵江边上,是抗战期间徐悲鸿在重庆居住的地方,也是徐悲鸿与廖静文相恋并结合之处。

虽然记者曾不止一次到过磐溪“徐悲鸿旧居”采访,但上周再去,还是颇费了些周折———原来,前往磐溪的小路已被一个巨大的工地阻隔,只能从大石坝九村车站旁的一条小马路进去,在一栋栋密集的住宅楼之间,差点就错过那栋曾熟悉的小楼。

这是一栋砖木结构的2层楼房,廖静文曾经回忆这里:“有宽阔的院落,中间有座亭子,内置石家的祖宗牌位,两侧是两座两层的小楼,隔亭相对而立。小楼全部是木结构,制作粗糙。但在战时的重庆,这已是难觅的佳园了。周围有黄葛苍松,梅竹掩映,十分幽静。”

如今,这里早已没有了亭子与另一栋“相对而立的小楼”,在“旧居”临嘉陵江那面的山墙上,有两块分别立于1992年和2001年的“重庆市文物保护单位”的牌子,说明“徐悲鸿旧居”在重庆直辖后,已升格为省级文物保护单位。

“旧居”正面的砖柱上,还有两块蓝色标牌,分别写着“江陵7—043幢”和“固房207”的字样,说明这房屋是原重庆江陵机器厂(1995年合并到长安公司)的,至今还是原重庆江陵机器厂的职工宿舍。住在二楼的一位退休阿姨告诉记者,早就说要搬迁,就是一直没有动。

院坝下面,是一排“石室”,据资料记载,这里原来是徐悲鸿的画室。“石室”前面,原来是房东家的祠堂,1942年徐悲鸿从云南回到重庆时,就曾准备在这里筹备成立中国美术学院。大约在10年前,记者到此寻访时,祠堂的院落里还残存着建筑的木质骨架,而如今,已是一块荒地。

连接“石室”与上面院坝的石梯上长满青苔,为找寻一个理想的拍摄角度,记者一不小心摔了个大跟斗。

重庆经历悲欢离合

从1942年到1946年,徐悲鸿在这里度过了四年时光。这四年,徐悲鸿经历了他人生中最刻骨铭心的悲欢离合———他以现款100万元、古画40幅、自己的作品100幅及每月收入的一半,作为儿女抚养费的“代价”,与前妻蒋碧微离婚,并于1945年1月与比他小28岁的廖静文结婚。

徐悲鸿和廖静文的婚礼是在七星岗的中苏文化协会举行的,由郭沫若先生和沈钧儒先生证婚。郭沫若还写了一首诗祝贺———

嘉陵江水碧于茶,

松竹青青胜似花。

别是一番新气象,

磐溪风月画人家。

新婚后的徐悲鸿是愉快和幸福的。他不止一次地对廖静文说:“我真正找到了我所爱的人!除了你,没有人能对我有这样真诚、坚定、纯洁、无私的爱情,我用什么来报答你呢?”“我欠着你的情分,我要把我最珍爱的东西都送给你。”徐悲鸿决定把他十分珍爱且比较满意的一些作品,全部送给廖静文,写上她的名字。

后来,廖静文将这些作品全部捐献给国家。在北京徐悲鸿纪念馆,记者看到,许多画上都题写有“静文爱妻保存”的字迹。

0

喜欢他,就推荐他上首页吧^_^

0371-86068866

4008887269

cndesign@163.com

CND设计网(CNDESIGN)会员所发布展示的 “原创作品/文章” 版权归原作者所有,任何商业用途均需联系作者。如未经授权用作他处,作者将保留追究侵权者法律责任的权利。

Copyright ©2006-2019 CND设计网